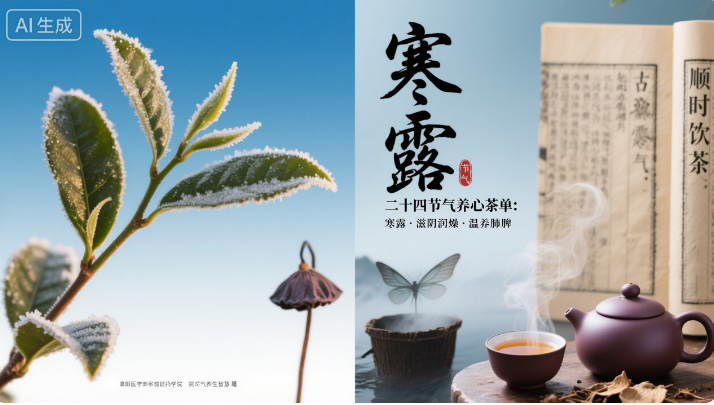

朝看菊渐黄

寒露惊秋晚

露凝寒起,一盏温茶御秋凉。

当晨露凝结成霜,蝉噤荷残,寒露已至。此时节,“露气寒冷,将凝结也”,秋燥渐盛而寒邪初萌,天地间阳气收敛,而茶是古人应对秋寒燥的 “温养信物”—— 益阳医专药学院倾心推出 “顺时饮茶:二十四节气养心茶单” 系列推文,为您详解寒露养心茶方,解锁“滋阴润燥、温养肺脾”的节气智慧,邀您在温润茶汤中,安稳度过“露寒侵衣”的过渡时光。

1、历史渊源:

千年秋养习俗中的茶魂

寒露自古有“饮温茶、食秋实”的养生传统,《岁时广记》引《风土记》载:“寒露日,采早茶杂枣、桂煮饮,谓可御燥寒”。古人认为,寒露后燥邪与寒邪交织,单食燥物易伤津,独饮凉茶恐伤脾,故以茶为基,搭配枣、桂等温性食材,既解燥又暖身 —— 这种“茶食同养”的智慧,恰合现代营养学“多维补充、平衡寒热”的理念。现代研究亦表明,寒露时节采摘的“寒露茶”,因昼夜温差大,茶多酚与氨基酸含量更均衡,茶汤甘醇且刺激性小,更适配秋燥体质。

2、地域特色:

南北茶俗中的秋寒应对

北方・枣桂暖身茶:将红枣、桂圆与祁门红茶同煮,茶汤红亮暖润。红枣含丰富多糖与维生素 C,可补中益气;桂圆的葡萄糖能快速补充能量,缓解寒露易有的手脚微凉;祁门红茶的茶黄素可促进血液循环,三者搭配,是北方人“抗寒润燥”的经典选择。

南方・橄榄麦冬茶:取新鲜橄榄2颗(拍裂)、麦冬10g与乌龙茶同泡,清润回甘。橄榄含鞣质与挥发油,能利咽生津,缓解南方“燥多于寒”的特点;麦冬滋阴润燥,乌龙茶温和不寒,适合寒露后仍有“秋燥余温”的南方气候。

3、茶文化:

寒露茶重“滋阴温养”

茶具多选紫砂壶,取其保温性强、能聚茶香的特点,避免茶汤快速变凉伤脾;茶汤宜“温厚不燥”,冲泡时水温控制在80-85℃,既能激发茶与食材的香气,又不破坏麦冬、红枣等食材的营养成分,契合“秋养忌过燥、忌过寒”的原则。

4、茶礼仪:

秋实相伴的温茶之道

寒露茶席常配栗子、梨干、橄榄等当季秋实:栗子健脾养胃,梨干润肺生津,橄榄利咽润燥,取“秋实养身”之意;奉茶时多做“暖手递茶”的动作 —— 将温热的茶杯双手递予对方,让掌心温度透过杯壁传递,既避“寒手触杯”的不适,又寓意“寒去暖来,秋安常伴”。

1、中医理论:

燥寒伤肺、脾失温养的失衡

寒露后“燥邪”与“寒邪”并存,《黄帝内经》言:“燥胜则干,寒胜则凝”—— 肺喜润恶燥,燥邪易伤肺津,致干咳、咽干;脾喜温恶寒,寒邪初侵易困脾土,致腹胀、食少。现代医学亦证实,低温与干燥会降低呼吸道黏膜的黏液分泌,减少胃肠蠕动,导致“干燥不适”与 “消化减弱”,这与中医“肺燥脾寒”的理论高度契合。

寒露养生重点 | 核心应对 | 原理依据 |

养肺润燥 | 饮滋阴茶、按揉肺经穴 | 肺主呼吸,燥邪伤津,需温润护肺 |

温养脾胃 | 食温性茶食、忌生冷 | 脾主运化,寒邪易困脾,需温通助运 |

调畅情志 | 饮茶观香、适度活动 | 秋阳减少易情绪低落,茶氨酸可缓焦虑 |

2、情志表现:

燥寒下的身心预警

常见晨起口干舌燥、皮肤紧绷,午后腹胀、食欲减退,或因光照进一步减少(寒露后昼短夜长更明显),大脑5 - 羟色胺合成减少,出现情绪低落、易疲惫的“秋郁”信号。而茶汤中的茶氨酸可通过血脑屏障,调节神经递质水平,缓解紧张与低落;温性茶汤带来的“体感暖意”,也能间接改善情绪,这正是寒露“茶能养心”的双重支撑。

1、基础方:枣桂麦冬茶

温养肺脾的寒露序曲

配方:红枣5颗(去核)、桂圆3颗、麦冬10g、祁门红茶5g

做法:红枣、麦冬加清水煮10分钟,关火前加入桂圆焖3分钟,滤出汤汁后冲泡祁门红茶,静置5分钟即可。

中医解析:红枣补中益气、养血生津,桂圆温心脾、补气血,二者可抵寒邪伤脾;麦冬含甾体皂苷,能滋润肺津,缓解燥邪伤肺;祁门红茶性温,含茶黄素与茶多酚,既能促进循环暖身,又能平衡麦冬的微凉,避免“滋阴过寒”伤脾 —— 恰合中医“燥者润之,寒者温之”的调理逻辑。

饮用玄机:上午9-11点(脾经当令时)饮用最佳,可增强脾胃运化;搭配按揉太渊穴(腕横纹桡侧端凹陷处,肺经原穴),每侧按揉3分钟,能更好地润肺生津,缓解咽干。

2、体质调理方

辩证施饮,适配不同秋寒体质

(1)肺燥明显型(症状:口干、干咳、皮肤干)—— 沙参玉竹茶

配方:沙参10g+ 玉竹10g+ 蜂蜜适量(温凉后加)

解析:沙参含多糖与皂苷,能滋养肺阴、缓解干咳;玉竹的甾体皂苷可增强呼吸道黏膜的保水能力,改善皮肤与口腔干燥;蜂蜜补中润燥,且能中和沙参、玉竹的微苦,适合寒露 “燥重于寒” 的体质。

(2) 脾寒兼燥型(症状:手脚凉、腹胀、口干)—— 生姜陈皮炒米茶

配方:生姜3片(去皮) + 陈皮5g+ 炒米10g+ 茯茶5g

解析:生姜性温,含姜辣素,能温脾散寒、促进胃肠蠕动;陈皮含柠檬烯,可理气健脾,缓解腹胀;炒米焦香入脾,能健脾消食;茯茶性温,含益生菌,可调节肠道菌群 —— 四者搭配,既温脾抵寒,又借陈皮、炒米缓解“温养过燥”,适配“寒燥交织伤脾”的体质。

3、经典配伍:

清代“润肺温脾茶”的现代启示

清代《随息居饮食谱》记载的 “润肺温脾茶”(沙参10g+白术8g+甘草3g+红茶5g),是寒露调理的经典古方。

现代药理研究显示:沙参多糖可增强呼吸道黏膜的防御能力;白术含挥发油,能调节胃肠平滑肌,改善腹胀;甘草含甘草酸,可抗炎护胃,减少燥邪对胃黏膜的刺激;搭配红茶的温性,形成“润肺不寒、温脾不燥”的平衡 —— 适合寒露后“肺燥脾弱”的大众体质,尤其适合经常熬夜、免疫力稍弱的人群。

4、茶修心法:

温茶观香,静享秋寒里的暖意

寒露泡茶可践行“温泡观香法”:取紫砂壶,先温壶预热,再放入茶叶与枣、桂等食材,注入85℃热水后,轻提壶盖闻香 —— 先闻枣桂的甜暖,再闻麦冬的清润,最后闻茶汤的醇和,感受 “寒秋里的层次暖意”。

饮茶时慢啜,让茶汤在口中停留3秒,从舌尖到咽喉,体会“温润渐渗”的感觉,象征“燥寒中得安稳”的心境。这种方式不仅能更好地释放食材与茶叶的营养,还能通过“嗅觉+味觉+体感”的三重舒缓,缓解秋郁。

5、茶疗体验:

分时茶养,贯穿寒露日常

清晨:喝枣桂麦冬茶时,配合“搓手暖脚”—— 双手对搓至发热,再揉搓双脚涌泉穴(足底前1/3凹陷处),每侧1分钟,可促进气血循环,改善手脚凉;

午后:若出现腹胀,可将喝剩的生姜陈皮茶渣(去姜)热敷腹部,陈皮的挥发油能透过皮肤理气,缓解腹胀;

傍晚:用祁门红茶渣(晒干)搭配艾叶5g煮水泡脚,水温40℃左右,泡15分钟,能温通经络、暖身助眠,避免寒露“寒邪侵足”导致的失眠。

当紫砂壶中枣桂的甜暖与麦冬的清润交织,恰似古人藏在茶汤里的“寒露应对密码”—— 从北地的枣桂茶到南境的橄榄饮,从清代的润肺古方到现代的体质茶方,千年的秋寒调理智慧,都化作了杯中的温厚茶汤。待茶汤入喉,暖意从脾胃蔓延至四肢,燥意随呼吸渐散,便懂寒露“顺时饮茶”的真谛:不是对抗秋寒,而是以温润为媒,与天地的“露凝寒起”温柔相处。愿这盏茶陪您走过寒露,让每一口温润,都成为秋寒里的安心底气。

撰稿|曾宪红

一审|何红芝

二审|莫 蓉

三审|杨育才

终审|贾 平

益阳医学高等专科学校

扫码关注我们

获取更多精彩资讯

来源:益阳医学高等专科学校

编辑:redcloud