大

大

暑

当

暑

著

来

清

暑热巅峰,半盏茶汤化烦忧

当蝉鸣密如鼓点,大暑携湿热而至。此时节,天地如蒸,而茶是古人藏在陶壶里的清凉密码 —— 益阳医专药学院倾心推出“顺时饮茶:二十四节气养心茶单”系列推文,为您详细介绍不同节气的养心茶,解锁传统养生与茶饮融合的奥秘。邀您共品 “伏茶消暑” 的千年智慧,让茶汤化作穿透暑气的甘霖,润泽身心。

大暑茶之韵:

炽夏里的清凉哲学

历史渊源:伏茶里的生存智慧

大暑有“饮伏茶、晒伏姜”的传统,《滇南新语》记载,清代云南茶农于大暑采制“伏茶饼”,以大叶种茶配冬瓜、茯苓,压制成饼后陈放,专治暑湿困脾。这种制茶工艺暗合现代“发酵保鲜” 原理,茶叶在陈化中产生更多茶多糖,能调节血糖与免疫。

地域特色:

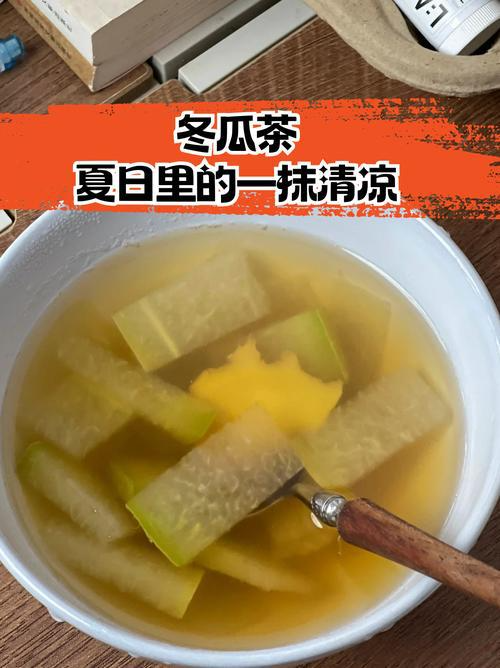

广东・冬瓜茶:老冬瓜连皮煮茶,加红糖熬至浓稠,冰镇后饮用。冬瓜皮含三萜类化合物,能利水消肿;红糖的微量元素可补充出汗流失的电解质。

徽州・防暑茶:用青蒿、佩兰与炒米泡茶,青蒿素衍生物有抗炎作用,佩兰的挥发油可化湿和中,适合暑湿困脾导致的食欲不振。

茶文化:大暑茶重 “以通为补”,茶具多选陶壶,取其透气性,茶汤宜偏淡,避免浓涩伤胃。

茶礼仪:大暑敬茶时,常配一碟酸梅汤或绿豆糕,茶食搭配讲究 “酸甘化阴”,平衡暑热耗伤的津液。

大暑情志变:

湿热困脾,需静心安神

中医理论:暑湿合邪的生理机制

大暑时节,湿热交蒸,“暑湿合邪” 易困脾土。《景岳全书》指出:“暑气通于心”,心火与湿热相搏,易致心悸、食欲不振。现代医学认为,高温环境会使心率加快,同时胃肠供血减少,导致消化功能减弱,与中医 “暑热伤气” 理论一致。

情志表现:高温下的情绪 “中暑”

常见精神萎靡、情绪低落,或因闷热失眠。研究表明,当环境温度超过 35℃时,大脑前额叶皮层活跃度下降,这正是 “暑热扰心” 的科学解释,而茶汤中的咖啡因与茶氨酸可协同调节神经兴奋度,缓解疲劳。

大暑茶养心:

清热祛湿,安度伏天

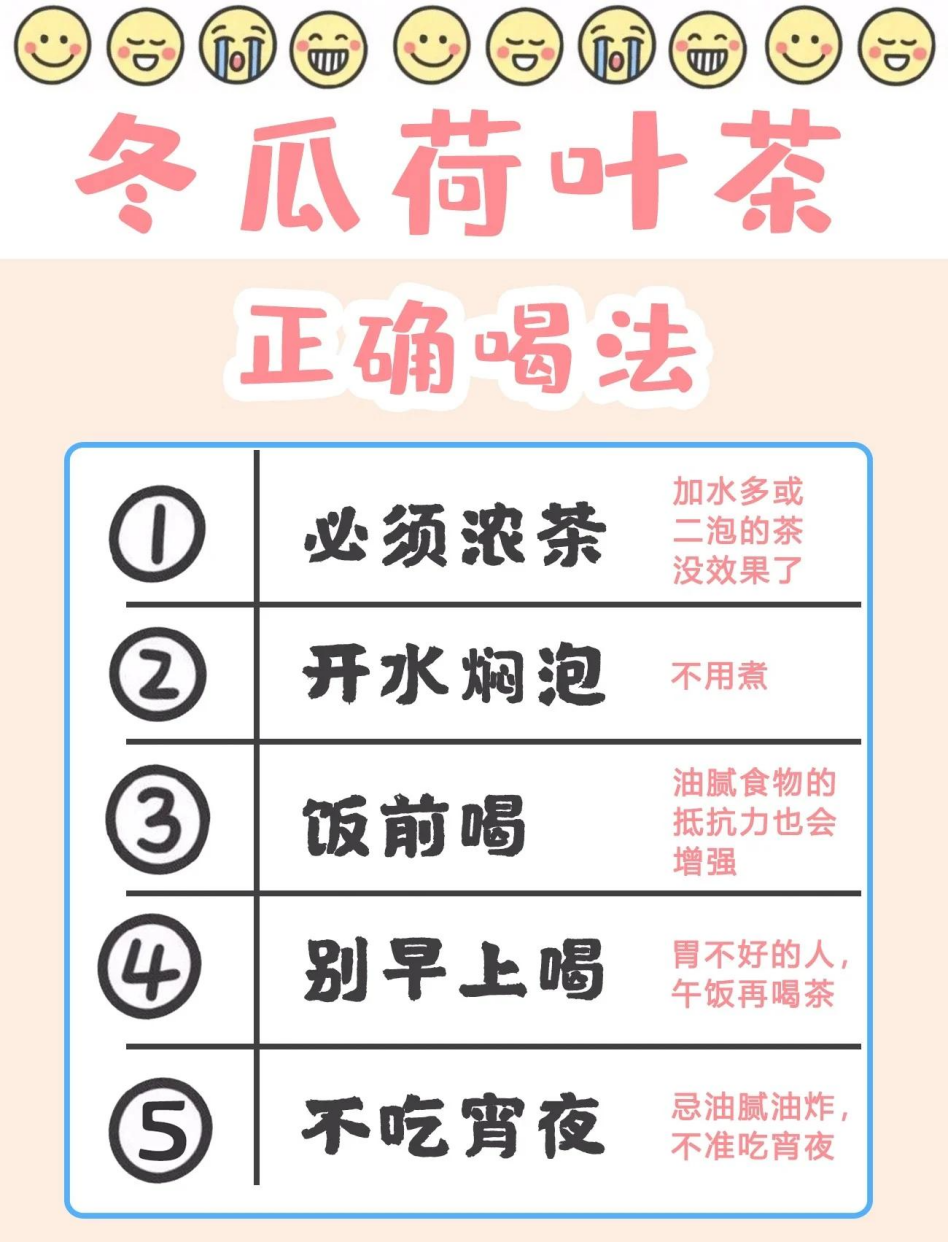

冬瓜荷叶茶 ——

利水消肿的暑日甘露

配方:冬瓜皮20g、荷叶10g、绿茶5g

做法:冬瓜皮煮水15分钟,加荷叶、绿茶焖泡5分钟

中医解析:冬瓜皮含冬瓜素,能促进尿液生成;荷叶中的荷叶碱可抑制食欲中枢,其黄酮类物质能清除血液中的 “暑热垃圾”;绿茶的茶多酚可抗氧化,三者搭配如 “天然利尿剂”,却不伤阴液。

饮用禁忌:胃寒者宜少饮绿茶,可改用炒米茶替代。

痰湿体质・茯苓薏米茶

配方:茯苓15g+ 薏米30g+陈皮5g

解析:薏米炒制后健脾力增强,其含有的薏苡仁油能抑制炎症;茯苓与陈皮搭配,可化痰湿、理气机。

湿热体质・蒲公英菊花茶

配方:蒲公英10g+ 菊花5g+ 冰糖

解析:蒲公英的绿原酸有广谱抗菌作用,菊花的黄酮类物质可扩张血管、降低血压,适合暑热导致的目赤肿痛。

明代“消暑二陈茶” 的现代应用

《本草纲目》记载的 “消暑二陈茶”(陈皮+半夏+茯苓+甘草+茶),至今仍是江南地区大暑调理脾胃的经典方。现代药理研究显示,半夏中的生物碱可抑制胃肠痉挛,甘草酸能抗炎护胃,搭配茶叶形成“胃肠保护网”。

大暑宜用“冰萃法”——将茶叶与冷水同置冰箱8小时,茶汤清冽甘甜。观水珠凝结于杯壁,如听夏雨落荷,借“冷”意平抑心火。此方法可保留更多茶多酚与氨基酸,其抗氧化效果比热水泡茶高30%(日本茶科学会数据)。

暑日里的身心清凉术

傍晚:冬瓜茶代汤,配食苦瓜炒蛋,苦瓜中的苦瓜皂苷可辅助降血糖;

饭后:茶渣敷眼,茶多酚的抗氧化作用能减轻眼干目赤,比人工泪液更温和。

当陶壶中冬瓜荷叶的清香穿透暑热,恰似古人藏在茶汤里的清凉密码。从滇南伏茶饼到岭南冬瓜茶,千年来的暑日智慧都化作杯壁上凝结的水珠,如夏雨落荷般涤荡心脾。待茶汤入喉,暑气随汗而散,便懂“以通为补”的茶道,原是与天地湿热抗衡时,最温柔的安度之法。

撰稿|曾宪红

排版 | 大学生记者团王心怡

一审|何红芝

二审|莫 蓉

三审|杨育才

终审|贾 平

益阳医学高等专科学校

扫码关注我们

获取更多精彩资讯

来源:益阳医学高等专科学校

编辑:redcloud